「1歳半健診で“フッ素塗布を希望しますか?”と聞かれて、ちょっと迷った…」

実は、私自身の子どもが健診を受けたとき、そんな経験がありました。歯科に携わっているからこそ“フッ素の効果”はわかっていたものの、予備知識がないと迷ってしまうのも無理はありません。

今回は、そんな 虫歯予防に効果的な「フッ素」について、基本から安全な使い方までわかりやすく解説します。

目次

①虫歯ができるメカニズム

食事をすると、お口の中の虫歯菌が糖分をエサにして酸を作ります。この酸によって、歯の表面からカルシウムやリンが溶け出してしまいます。これを**脱灰(だっかい)**といいます。

一方、唾液には再石灰化という作用があり、溶け出した成分を補って歯を修復してくれます。脱灰と再石灰化は日常的に繰り返されていますが、このバランスが崩れて脱灰が優位になると虫歯になってしまうのです。

②フッ素とは?

フッ素は自然界にも存在する成分で、海水や土壌、食べ物の中にも微量含まれています。例えば…

- りんご:0.2~0.8ppm

- 大根:0.7~1.9ppm

- 牛肉:2.0ppm

- 海藻類:2.3~14.3ppm

(※ppm=100万分の1を表す単位)

私たちが使うフッ素は、多くが「フッ化物」という安定した形で存在しており、安全性も確保されています。

③フッ素の虫歯予防効果

フッ素には、虫歯予防につながる以下の3つの働きがあります。

- 歯を強くする

歯の表面(エナメル質)と結びついて、酸に強い“フルオロアパタイト”という構造を作り、虫歯になりにくくします。 - 初期の虫歯を修復する

ごく初期の虫歯(脱灰状態)には、再石灰化を促し、歯を修復する効果があります。 - 虫歯菌の活動を抑える

虫歯菌が酸を作り出すのを抑えることで、虫歯の原因自体を減らします。

👉つまり、フッ素は歯そのものを強化しながら、虫歯菌の働きも抑える“ダブルの効果”があるんです。

ちなみに「フッ素=子ども用」というイメージを持っている方も多いですが、実は大人にも効果があります。

年齢とともに歯ぐきが下がって、歯の根が露出し虫歯になりやすくなるため、フッ素を取り使用することで虫歯予防に非常に効果的です。

④フッ素使用上の注意点

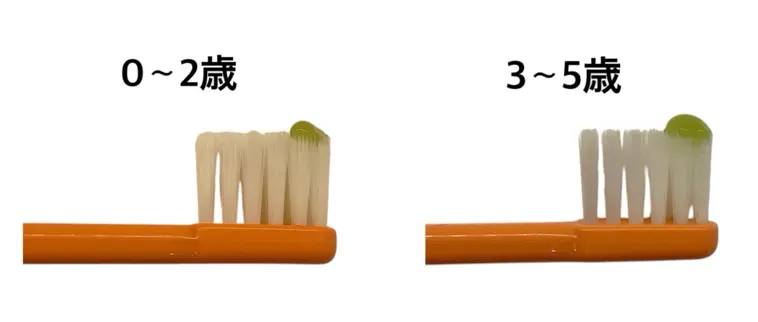

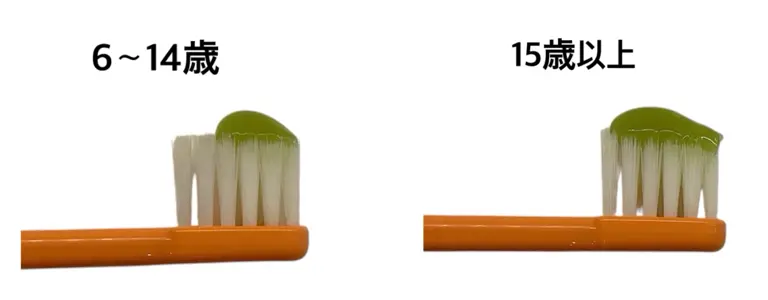

●歯磨き粉の使用量の目安

フッ素配合歯磨き粉は、年齢に応じて使用量を調整しましょう。

一回の歯磨きで使う歯磨剤の量は

0~2歳で切った爪程度の量でなおかつ仕上げ磨き時に保護者が使う

3~5歳で5mm程度

6~14歳で約0.5g、1cm程度

15歳以上で約1g、2㎝程度

が推奨されています。

※歯磨き粉を飲み込むと、中毒症状を起こす可能性があります。特に小さなお子さんの仕上げ磨きでは、保護者が使用量を管理することが大切です。

●フッ素の過剰摂取によるリスク

大量に摂取すると「急性中毒」を起こす可能性がありますが、通常の使用量で中毒になることはまずありません。

例えば体重10kgの子ども(大体1歳半くらい)であれば、500ppmの歯磨き粉を3分の2本以上、

大人で体重60kgであれば、1450ppmの歯磨剤を約一本全て飲み込むと中毒症状が現れます。(歯磨き粉の量は90~100gで計算しています)

ただし、高濃度フッ素配合の歯磨き粉(1450ppmなど)を小さなお子さんが誤飲しないよう、保管場所にもご注意ください。

●歯のフッ素症(斑状歯)

永久歯が作られる時期(0~8歳の間)に、長期間にわたって過剰なフッ素を摂取すると、歯の表面に白い斑点が出る「斑状歯(フッ素症)」になってしまうことがあります。胎児の歯はフッ素の過剰摂取の影響を受けないので乳歯が斑状歯になることはありません。

通常の歯磨きやフッ素塗布では過剰摂取にはならないため、正しい使い方を守れば心配ありません。

⑤フッ素の使い方と活用法

●歯科医院でのフッ化物塗布

約9000ppmの高濃度フッ素のジェルを、歯の表面に塗布します。年に数回行うことで効果が持続します。

●フッ化物配合歯磨き粉

市販の多くの歯磨き粉に含まれています。

うがいをしすぎるとフッ素が流れてしまうので、大さじ1杯ほどの水(約15ml)で1回だけのうがいが推奨されています。

●フッ化物洗口液

フッ化物の入った液で1分ほどブクブクうがいをします。

毎日法(週5回、250~450ppm)や週1回法(900ppm)などがあり、子どもでも使用可能な濃度に調整されているので安心です。

⑥まとめ

いかがでしたでしょうか?

虫歯予防に効果的なフッ素にはメリットもデメリットもあり、「使った方がいいのかな?」と迷われる方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、醤油が摂りすぎると体に良くないけど、料理に欠かせないのと同じように、フッ素も“用法・用量を守って正しく使う”ことで、決して怖いものではなく有益なものとなります。

不安なことや気になる点があれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

この記事は、アネックスデンタルクリニック院長・岡本が監修しています。